Una piccola casa unifamiliare risalente a metà degli anni ‘60, sorta tra una piccola strada di quartiere ed un grande comparto verde a cuscinetto con il nucleo soprastante, necessita di un rinnovamento e di nuovi spazi abitativi. L’intervento non stravolge l’impronta a terra e lo schema tipologico della casa, di cui mantiene lo zoccolo seminterrato che determina la struttura e la distribuzione dei livelli superiori. Vengono però totalmente rinnovati gli accessi – ora pensati dal piano inferiore, attraverso quello che prima era un garage – e la costruzione superiore, risolta con una nuova struttura intelaiata in legno con rivestimenti in tavole di larice. La casa gode ora di una relazione più generosa e diretta con gli immediati spazi esterni adiacenti, che possono ampliarsi salendo i pochi gradini che collegano alla grande area verde, già ricca di alberature e dal forte carattere proprio. Questo giardino è lo scenario verso il quale si apre un nuovo locale abitativo all’ultimo livello, quasi una torretta, di fatto la novità principale, tipologica e volumetrica, dell’intervento.

Una casa costruita alla fine degli anni ’60 dall’ingegner John aus der Beek su di un terreno leggermente scosceso è oggetto di recupero e ampliamento per permettere a una famiglia un’abitazione e un atelier in un solo luogo. Nell’edificio esistente la disposizione dei locali principali a quote diverse (Raumplan) è il tema principale di progetto, mantenuto e rafforzato. A livello stradale è stato invece inserito un nuovo corpo per l’autorimessa e l’atelier di pittura e decorazione, rimodellando così il giardino attorno alla casa.

Il progetto di risanamento avviato con il Blocco principale continua con lo stesso atteggiamento anche per il Blocco D+P, posto all’estremità Sud dell’istituto. All’interno di questo comparto trovano spazio laboratori didattici (al piano terra) e uffici amministrativi cantonali (ai piani superiori).

L’intenzione di progetto mette in evidenza e potenzia la relazione tra lo spazio pubblico minerale della piazza e l’area più naturale del lungofiume, posta ad una quota inferiore. L’edificio patriziale si subordina a questa funzione e accentua la forte relazione visiva e funzionale tra i due spazi, collocandosi perpendicolarmente all’andamento della situazione morfologica e aprendosi a ventaglio rispetto la presenza del Ponte Vecchio, che con questo gesto viene ulteriormente valorizzato. La piazza si ridisegna conseguentemente, partendo dalla geometria dal nuovo Palazzo e assumendo la forma pura del quadrato a definizione di un vuoto altrimenti con pochi riferimenti chiari.

La casa è un corpo unico inserito nel terreno perpendicolarmente al leggero degradare del terreno, collocato in posizione ravvicinata all’accesso della strada privata che lo serve, permettendo al giardino uno stacco più marcato ad ovest. Attorno alla casa la sistemazione esterna non prevede cambiamenti all’andamento del terreno originale, se non minimamente nella zona dell’accesso. La soluzione evita l’edificazione di muri di sostegno verso i confini limitrofi e lascia intatto l’andamento naturale del luogo, dentro il quale la casa emerge naturalmente. Internamente l’andamento dei livelli si risolve quindi adattandosi alla morfologia originale, articolando altezze dei locali diverse tra i due orientamenti. Gli spazi più privati sono posti nell’ala est e d’incontro ad ovest. Due terrazze di dimensione e soluzione architettonica diverse stabiliscono la relazione principale tra gli spazi interni e l’esterno verso occidente, mentre tutte le altre forature sono di piccola entità, tenendo conto dell’edificazione, presente o futura, dei fondi attigui.

Nel 2018 la città di Lugano è stata selezionata per ospitare una manifestazione che si svolge annualmente in Svizzera, la città del gusto, vale a dire la capitale nazionale dell’enogastronomia. All’atelier di studenti diretto dall’architetto Canevascini è stato affidato il compito di allestire uno degli spazi al centro dell’avvenimento, il Villaggio del Gusto, all’interno del Padiglione Conza al Centro Esposizioni cittadino. Per poter raggiungere gli obiettivi l’atelier è stato organizzato come un team di progettisti in cui le singole idee di partenza sono convogliate progressivamente in un unico concetto collettivo.

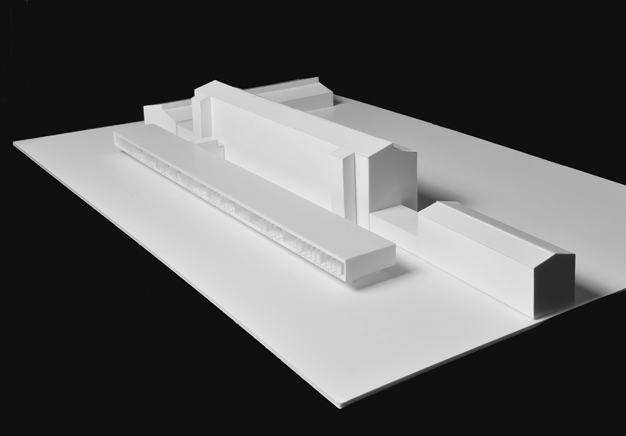

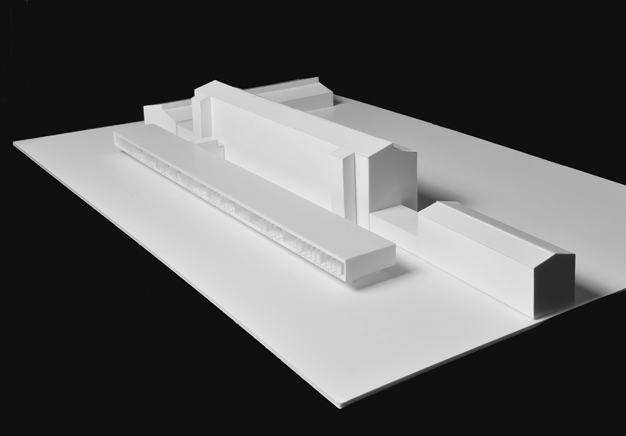

Il progetto di ampliamento degli spazi didattici dell’Istituto Cantonale di Economia e Commercio (ICEC) s’inserisce nel concetto globale di sistemazione del complesso già oggetto di risanamento. La proposta di nuovi spazi intende risolvere l’orientamento più deficitario del complesso scolastico, verso la golena del fiume Ticino. Il nuovo edificio consiste in un lungo corpo sollevato da terra e collegato puntualmente in prossimità dei corpi scale del blocco principale. L’ubicazione porta la scuola finalmente ad avere un fronte principale verso il fiume, non più visto come un retro ma come sfondo privilegiato.

Il progetto di risanamento degli spazi didattici dell’Istituto Cantonale di Economia e Commercio (ICEC) a Bellinzona ha un approccio conservativo del complesso originariamente adibito a caserma militare – opera del 1964 degli architetti Jäggli, Brunoni, Beretta-Piccoli e Tallone – poi trasformata in scuola ad inizio degli anni 80.

Il risanamento delle facciate avviene quindi con l’inserimento di un sistema modulare isolato e funzionale all’inserimento dei corpi radianti, delle scaffalature, degli armadi e di quant’altro utile agli spazi didattici e di lavoro. Tale atteggiamento ha permesso il rinnovo dell’involucro esterno mantenendo inalterate le sue forme e portando innovazioni energetiche all’interno dello stabile.

Il tema è l’edificazione di una casa bifamiliare in un terreno scosceso. Il progetto rispetta la conformazione del terreno esistente e lo asseconda sviluppandosi come edificio a gradoni. L’accesso veicolare e pedonale avviene da ovest grazie ad una strada privata. La casa è posta in direzione perpendicolare al confine occidentale e si sviluppa su tre livelli. Al livello interrato trovano posto due autorimesse, le cantine, i locali tecnici, le lavanderie e l’atrio di accesso alla casa. Un ascensore in comune garantisce un comodo spostamento ad ogni livello. All’esterno due muri di contenimento dividono in modo preciso la zona d’arrivo (quota parcheggi) da quella privata (quota giardino). Il lucernario posto a livello delle terrazze garantisce una buona illuminazione naturale nell’atrio dell’entrata principale. Dall’atrio del piano terreno si accede alla zona notte dei due appartamenti e ad un locale che funge da studio medico. Al primo piano trova posto la cucina con sala da pranzo e il soggiorno con camino. Dalla cucina si accede ad un patio ad est, mentre dal soggiorno si accede alla grande terrazza verso ovest. La percezione è comunque quella di un unico spazio passante.

Un edificio originariamente adibito a fienile, a lato di una casa coloniale nella campagna toscana, viene recuperato a scopo abitativo. Organizzato su due piani, ha il proprio spazio principale al livello superiore, dove l’ampia altezza della sala viene accompagnata da una galleria-biblioteca. L’intervento è rispettoso delle peculiarità ed irregolarità dell’esistente ed utilizza i materiali del luogo in maniera semplice: laterizio fiorentino, legno di castagno, intonaci di calce tradizionali, pietra serena.

È una casa semplice, intima e comoda. Una casa strutturata su quattro piani, dove ogni livello accoglie funzioni proprie: nel piano interrato i locali tecnici e lo spazio hobby; al piano terra l’arrivo a casa, lo spazio comune e la relazione con il giardino; al primo piano gli spazi dei bambini,due camere diverse fra loro, collegate dall’atrio-studio, dal bagno e dalla terrazza; al secondo piano la camera dei genitori, dove si può anche lavorare. La costruzione è legata al terreno con inserti in cemento: i muri perimetrali, la pensilina e la parete della scala che dal piano cantina porta fino al primo piano. Poi c’è il legno, che dà il carattere visivo e tattile della casa: cedro per gli esterni, faggio all’interno per armadi e pavimenti.

L’intervento tocca la prima di quattro case a schiera costruite negli anni ‘70 a Cureglia, sulle colline di Lugano, ampliando lo spazio dedicato al cibo, sia nella sua preparazione, la cucina, sia nella sua consumazione, la sala da pranzo. L’area a disposizione era parte del giardino della casa. Abbiamo affiancato all’esistente un elemento nuovo, un prefabbricato in legno rivestito da pannelli in fibra di cemento, interrotto da ampie vetrate, staccato formalmente dall’architettura della casa poiché inserito come elemento del giardino. Un taglio di luce separa il nuovo dal vecchio.

Conciliare le esigenze funzionali proprie di un’abitazione secondaria con il rispetto delle caratteristiche tipologiche e formali dell’edificio esistente: questo è stato il principio generale al quale ci siamo attenuti nell’elaborazione del progetto. Abbiamo scelto di conservare l’originale struttura lignea a castello, sostituendo le parti deteriorate con travi di recupero e intervenendo staticamente con una nuova struttura interna. Gli interventi visibili dall’esterno avvengono sempre in maniera discreta ma chiara e riconoscibile, staccandosi nel dettaglio e nel materiale dall’esistente.

Il tavolo esterno è un tributo a Donald Judd.

L’edificio, situato in un lotto comprensivo di masseria, ha un nucleo originale risalente al Sei-Settecento, ed è stato ampliato verso la fine dell’Ottocento, al secondo piano, con l’aggiunta di due camere a settentrione e alcune conseguenti suddivisioni interne. La splendida scala dalle proporzioni misuratissime – una testimonianza di urbanità in un contesto rurale – oltre ad essere l’elemento di maggior interesse della costruzione, è considerata elemento architettonico di pregio. L’intervento di recupero ha ricavato un’abitazione per una famiglia, ripristinando alcuni elementi originali come lo spazio unico e generoso della sala posta al primo piano e l’ampiezza di alcune aperture. L’atteggiamento costruttivo è stato improntato a criteri talvolta estremamente conservativi – laddove ci si è trovati in presenza di elementi interessanti – oppure più innovativi, dove necessario o indispensabile. Il risultato è un continuo ed affascinante accostamento tra l’esistente ed il nuovo, che si toccano e si mischiano senza necessità di enfatizzare questo rapporto, ma con voluta naturalezza. La casa e l’intero complesso è sede della fondazione pro specie rara, che ha recupererato la funzione colonica originaria del luogo.

L’edificio, che si affaccia su Piazza Grande, ha origine nella prima metà dell’800, anche se con un’altezza minore. Il rialzo della struttura originaria, riconducibile ad inizio ‘900, modifica l’unità formale del prospetto finora gemello all’edificio adiacente e produce l’immagine odierna di una casa a torre che svetta per dimensione e proporzione rispetto ai suoi vicini. L’intervento amplia e semplifica gli spazi dell’attività commerciali ai livelli inferiori e propone un grande appartamento organizzato su tre livelli, affacciato sulla Piazza. L’edificio è coronato da un tetto-terrazza, già presente prima dell’intervento, ma raggiunto ora con un nuovo corpo scale, più comodo e funzionale, e disposto di una copertura minima di protezione.

La tipologia della scuola dell’infanzia di Gordola esprime la volontà di uno spazio unico, fluido e non sistematicamente suddiviso fra le singole sezioni. Il cuore della scuola è rappresentato dall’atrio d’ingresso dal quale dipartono gli accessi ai principali spazi. Esso è luogo di contatto privilegiato tra il bambino, gli educatori e i genitori, ed è perciò di dimensioni generose, tanto da divenire nella realtà un ulteriore spazio didattico comune. Le entrate alle aule sono segnate da aperture zenitali sostenute da pareti colorate che, oltre ad articolare l’altezza dei locali, offrono un’illuminazione ideale e suggestiva, facilitando l’orientamento. All’atrio si accede dal piazzale esterno, dove convergono due lame in calcestruzzo che legano l’edificio al tessuto del paese. Le tre sezioni sono disposte secondo uno schema “centrifugo”, con orientamenti diversificati. La loro organizzazione interna segue un criterio analogo: attorno ad un nucleo che ospita quelle aree di deposito o di servizio che necessitano una chiusura maggiore, ruotano le altre attività in contatto più diretto, sia visivo che fisico, con il giardino. Tra due delle sezioni è collocata l’aula di movimento, raggiungibile dall’atrio principale. Un portico coperto funge da spazio di mediazione tra l’interno e il giardino comune.

Il sedime che ospita il Centro Regionale dei Servizi (CRS) si trova sul versante destro di un fiume, la Moesa, al margine nord-est del paese di Roveredo e in prossimità dello svincolo della strada nazionale. Il Centro rappresenta il primo tassello di una serie d’interventi legati all’area, toccata dalla nuova circonvallazione del paese. La proposta è un edificio che guardi oltre con la testa ma che ben si appoggi con il resto del corpo: uno zoccolo allargato, in calcestruzzo, che affonda nel terreno con leggera inclinazione, ed emerge col corpo centrale in maniera decisa e perpendicolare al flusso della valle. La materia del basamento accompagna ad altezze diverse l’intero perimetro, mentre i prospetti trasversali del corpo emergente subiscono un trattamento privilegiato che ne nobilitano la funzione essenziale, che è quella amministrativa, sottolineando il carattere pubblico e di richiamo dell’impianto. Tre vuoti si alternano: il piazzale d’accesso pedonale verso la strada cantonale, il parcheggio per gli utenti ed il patio centrale che, oltre ad offrire un collegamento esterno trasversale, rappresenta uno spazio di riposo e ristoro, chiuso agli immediati dintorni e aperto sull’orizzonte dei monti

Una piccola casa costruita attorno alla centralità di una terrazza a doppia altezza, che rappresenta la zona di connessione tra l’interno e la superficie boschiva adiacente al mappale, vero e proprio riferimento visivo del progetto. Tutti gli spazi principali di soggiorno e di riposo fanno riferimento a questo vuoto.

Il tema di partenza è un vuoto. Questo vuoto, rialzato e staccato dalla piazza, è un giardino utilizzato prevalentemente ad orto. Il progetto dapprima riconosce le qualità di questo spazio ripulendolo dai numerosi manufatti o resti di essi che lo occupano, poi ne completa la recinzione attraverso il recupero degli edifici che si prestano ad essere adibiti ad abitazione e con la costruzione di nuovi volumi. Tutti si orientano verso il vuoto e ad esso sono subordinati. Il risultato è un micro-quartiere, con abitazioni indipendenti e peculiari, ognuna con spazi propri, anche esterni, e con un grande giardino comune: un’occasione di convivenza singolare e preziosa.

Una casa viene ampliata per permettere il ritorno all’unità famigliare, garantendo spazi indipendenti e peculiari. L’edificio eistente viene semplicemente sopraelevato con un nuovo corpo leggero e arretrato, che ospita una camera supplementare. L’ampliamento in calcestruzzo, di contenute dimensioni ma articolato nella volumetria, coniuga la risposta alla forma triangolare di riferimento e l’esigenza di una posizione discosta che permetta la maggiore integrità dell’area verde esterna.

L’isolato a corte che ospita le costruzioni di cui abbiamo effettuato il recupero è adiacente sia al fondo che ospita la casa colonica sede della fondazione pro specie rara, già oggetto di nostra ristrutturazione, sia dell’antica casa Ghiringhelli e del suo importante parco, le cui origini risalgono alla fine del Seicento. Tutti questi edifici risalgono ad un’unica proprietaria che si è dedicata al recupero degli stabili con l’unico intento di ripristinare l’abitabilità al loro interno, nel pieno rispetto delle preesistenze, senza aumentare le volumetrie originali e recuperando qualsiasi elemento costruttivo atto ad essere riutilizzato. E’ su questa base che si è improntato il progetto, ristrutturando dapprima il piccolo immobile sul lato est della corte, infine l’intervento sull’edificio a loggia a nord.

Una casa per una famiglia in un giardino rigoglioso. Il progetto parte dal rispetto di questo luogo e colloca quindi il costruito necessario al programma richiesto lasciando che il verde rimanga protagonista e la casa lo assecondi e ne tragga il naturale godimento.

L’organizzazione della casa parte da un basamento seminterrato quale zoccolo architettonico in calcestruzzo che sorregge un corpo agettante con struttura di legno massiccio (sistema Appenzellerholz), ulteriormente coibentata e rivestita da una pelle di larice.

La parte bassa ed estesa fa da accesso e ospita gli spazi di supporto, mentre il volume principale accoglie le funzioni del vivere assieme (soggiorno, cucina e locale giochi al piano terra) e gli spazi più individuali (le camere al primo livello). Tipologiocamente la scelta per la parte superiore è una pianta quadrata che evidenzia la volontà di non limitare il proprio orientamento, ma di aprirsi verso tutto il giardino e all’ambiente circostante, distribuendo le aperture in maniera pressochè omogenea sui quattro lati.

La voglia di natura della casa è confermata dalla produzione dell’energia necessaria tramite delle sonde geotermiche nel terreno e dei pannelli solari termici sul tetto.

Costruire sulla collina di Ascona significa mettersi in relazione con qualità storiche e paesaggistiche eccezionali. Il sito in questione deve quindi sia alle proprie relazioni visive, sia alla morfologia del terreno, la propria unicità. Da esso il fruitore del complesso può ammirare l’estendersi del lago verso sud, accompagnato dal dolce degradare del rilievo montuoso; verso oriente il lembo di delta che ospita l’antico borgo di Ascona; alle proprie spalle la storica collina del Monte Verità. Benché il mappale sia molto esteso, per superficie e dislivello, l’intervento si concentra nella parte alta del terreno, lasciando libera la zona mediana, dove il rilievo assume caratteristiche di vallata, definita dalla presenza di un’area boschiva a sud. L’edificazione complessiva si scompone in tre blocchi che si dispongono a scalare dalla quota maggiore, in accordo con la morfologia del rilievo.